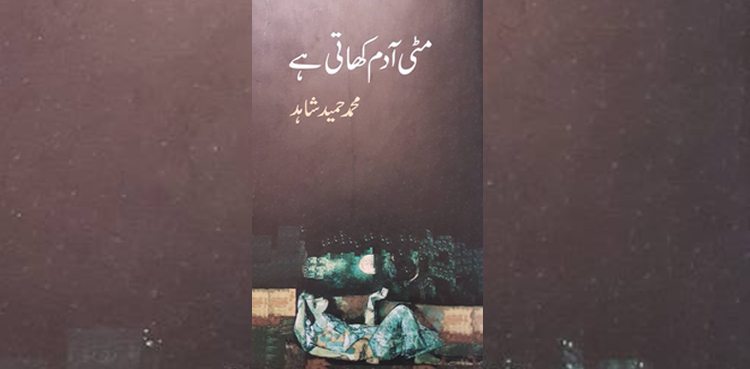

یہ ناول 2007 میں چھپا، اور میں نے غالباً اب سے تقریباً آٹھ نو سال قبل پڑھا۔ تکنیک کے حوالے سے یہ ناول تب سے میری یادداشت میں موجود رہا، اور ابھی جب کراچی آرٹس کونسل میں ایک تقریب میں یہ کتاب زیر بحث آنی تھی تو میں نے ایک صبح بیدار ہو کر اسے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور ایک ہی نشست میں پڑھ لیا۔ اس ناول کی تکنیک نے آغاز ہی سے اسے گفتگوؤں میں رکھا ہے، اس کے باوجود کہ اس پر اتنی بات نہیں ہو سکی ہے اور اتنا نہیں لکھا جا سکا ہے جتنا کہ بہ قول ناصر عباس نیر یہ مستحق تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن یہ اہم بات ہے کہ تخلیقی متون کتنے عرصے بعد توجہ اور تحسین پاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے مٹی آدم کھاتی ہے پر اب بھی بات ہو رہی ہے۔

کتاب میں کہانی پیش کرنے کے لیے برتی گئی تکنیک کی پیچیدگی کا الگ ہی حسن ہے، جو اس ناول کی مجموعی خوبیوں میں ایک نمایاں اضافے کا سبب ہے۔ سقوط ڈھاکا 71 میں ہوا، زلزلہ 2005 میں آیا، درمیان میں 33 سال کا عرصہ ہے، یہ اس سراسر نامہرباں عرصے کی کتھا ہے، جو ایک سرے کے زیریں پنپتے دکھ سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے سرے کے پھٹاؤ جیسے سینہ فگار عمل پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مابعد جدید شعور کہتا ہے کہ خاتمہ کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوتا، ایک نئی شروعات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ یہ ناول بھی اسی ’خاتمے‘ کے ملبے سے نکلتا ہے اور سن اکہتر اُس سرے کی طرف جاتا ہے جس پر نصابی مطالعے سے ہٹ کر بات کرنا تاحال ہمارے معاشرے میں ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ جبر کی یہ زیریں لہر اس متن میں واضح محسوس کی جا سکتی ہے جو دراصل ایک ادیب کے ذہن سے اٹھنے والی مزاحمت ہے جو نہیں چاہتی کہ ریاستی بیانیہ مزید لوگوں کو تلخ حقیقت تک پہنچنے سے روکے۔

مصنف نے کتاب کے اندر لیکن ناول کے متن سے باہر انسان کے مقابل مادہ کو رکھا ہے، حالاں کہ انسان تو خود مٹیریل بی اِنگ ہے۔ مصنف نے یہ دعویٰ کیا کہ انھوں نے انسان کو اس کہانی میں مرکزی جگہ دی ہے؛ حالاں کہ انھیں بھی انسان ایک متروک شدہ حالت ہی میں زیادہ مرغوب ہوا (اس نکتے کے لیے ناول کا آغاز پڑھنا ضروری ہے)۔ اور پھر جس مادیت پسندی کا انھوں نے کتاب کے پیش لفظ میں شکوہ کیا ہے، اُسی کی پروردہ لیکن نہایت مرغوب صورت یعنی ’تکنیک‘ نے کہانی کو اچک لیا ہے۔ اس کہانی کی ہیئت خود ایک گہری معنویت کی تلاش میں مدد فراہم کرتی ہے، نریشن میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب تخلیق کار کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ روایتی سانچے کو توڑ دے، تاکہ ایک نئی معنویت آشکار ہو۔ روحانی انسان تو ہمیشہ روایت سے سختی سے جڑے رہنے پر مائل رہتا ہے اور یہ مادی انسان ہے جو وقت اور ضرورت کے پیش نظر برسوں کے متعین سانچوں کو توڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ محمد حمید شاہد نے اپنے اس ناول میں پوری قوت کے ساتھ یہی جست بھری ہے۔

میں نے اپنے ذہن میں اس کہانی کو سیدھی لکیر کی مانند چلایا تو معلوم ہوا کہ مصنف کی خواہش کے مطابق آدمی تو مرکز میں آ موجود ہوا، لیکن اس نے تمام پر اپنا معنیٰ بھی مسلط کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ دیگر آدمیوں کی زندگی کی بے ثباتی کو بھی وہ کنٹرول کیے دکھائی دیا۔ سیدھی لکیر کی مانند لکھی گئی کہانیوں کا یہی المیہ ہوتا ہے، اگر ’جناتی‘ تخلیقی صلاحیت نہیں ہے تو غالب امکان یہی رہتا ہے کہ کردار اس طور سے تشکیل پائیں گے جیسے اُن کی زندگی اُن کی اپنی نہیں بلکہ مصنف کی مسلط کردہ ہو۔ اس ناول میں کرداروں کی تشکیل کا کنٹرول ’تکنیک‘ کے ہاتھ میں ہے؛ چناں چہ جہاں جس کردار کی اپنی معنویت ہونی چاہیے، وہاں اسے اس کے اظہار کا موقع دیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیکنیک کی اپنی ایک معنویت ہے اور اس کہانی کو سیدھے طور سے لکھتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں یہ معنوی پرتیں اجاگر کی جا سکیں۔ تو کیا یہ سوال اٹھایا جا سکتا کہ سیدھی لکیر کی مانند لکھی گئی ہر کہانی کو اگر تیکنیک کے خدا کے حوالے کیا جائے تو وہ اس میں نئی معنوی روحیں پھونک سکتا ہے؟ یہ ایک قابل ذکر نکتہ ہے کہ آپ کس خاص نقطے پر کھڑے ہو کر چیزیں دیکھ رہے ہیں۔میرا خیال ہے کہ پلاٹ اور نریشن سے متعلق تکنیک بدلنے سے مصنف کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی سوچ کی پرزور روانی کو کچھ دیر کے لیے تھام کر تنقیدی نگاہ بھی ڈال لے۔ متن کے اندر کردار کی زندگی تشکیل دیتے ہوئے اگر مصنف دیگر کرداروں سے خود کو پوری طرح سے نہ کاٹے تو یقیناً اس کردار کی اپنی زندگی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ میں اس ناول کی کہانی پر غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر اسے سیدھے طور سے لکھا جائے گا تو کرداروں کی اپنی کہانیاں کمپرومائز ہو جائیں گی، میری رائے ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جب کہ تیکنیک مصنف کی سوچی ہوئی کہانی کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے، تکنیک کا اپنا تقاضا ہوتا ہے کہ کہانی کے بہاؤ کو کس رُخ موڑا جائے۔ اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ناول کو مصنف سے زیادہ ادبی تکنیک نے لکھا ہے۔

آخری بات اس کتاب کے موضوع کے حوالے سے ہے۔ میں نے اس پر سوچا کہ مصنف نے ’متروک شدہ‘ مرکزی کردار کو مشرقی پاکستان کیوں بھیجا، جہاں جا کر اسے ہمیشہ کی طرح بنگال کے جادو ایسے حسن کا ایک ایپی سوڈ کرنا ہی پڑا۔ یہ کہانی سازی میں مخصوص معنویت ابھارنے کی قدیم روایت پر چلنے کا ایپی سوڈ ہے۔ جدید کہانی کی جدید تکنیک نے اس متن میں مسحور تو کیا ہے لیکن ثقافتی شناختوں سے متعلق مواد کی ڈی کنسٹرکشن پر من مائل نہیں ہو سکا۔ ثقافت سماج کی گہری پرت ہے بہ نسبت سیاست کے، چناں چہ اس تک پہنچنے کے لیے نیا مواد تخلیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سیاسی شناختوں پر بجا طور پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس کہانی کا موضوع ہی مٹی کی تقسیم ہے، جو اس عمل میں ہمیشہ کی طرح آدم کو کھاتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے یہ تمام متن میرے لیے ایک علامت کی صورت اختیار کر گیا۔ دو وجود، دو علاقے، دو بھائی ۔۔۔ سبھی دو لخت۔ ایک سبز حویلی ہے اور جو اپنے مکینوں پر گر گر کر انھیں کچل رہی ہے!

رفیع اللہ میاں گزشتہ 20 برسوں سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، ان دنوں اے آر وائی نیوز سے بہ طور سینئر صحافی منسلک ہیں۔