ایک انٹرویو ہوتا ہے جو آخری سوال کے جواب کے ساتھ انٹرویور کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یہ انٹرویو قاری کے لیے بھی اسی پل ختم ہو جاتا ہے جب وہ آخری سطر پڑھتا ہے۔ ایک انٹرویو وہ ہوتا ہے جو قاری کے لیے تو ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرویور کے لیے مزید کچھ عرصے تک اس کے جذبات میں جاری رہتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو انٹرویور اور قاری دونوں کے لیے ختم ہونے کے بعد بھی اَن لکھے مکالموں کی صورت جاری رہتا ہے، اندرون میں ایک پُر قوت احساس کے طور پر، ایک تشنگی کی طرح، مدھم ہوتی میٹھی روشنی کی مزید خواہش کی مانند۔ حیرت انگیز یہ ہے کہ اقبال خورشید نے بھید بھرے ناولوں کا ذکر کرنے والے مستنصر حسین تارڑ کے انٹرویو کے اخیر جملے کے بعد بھی اگلے صفحے پر ایک اختتامیہ رقم کیا ہے، جسے پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ابھی جس جہان سے نکل کر آئے ہیں، وہ ایک بھید بھرے فسانے کی دنیا تھی، انٹرویو نہیں۔ یہ احساس کی وہ شدت ہے جو انٹرویور کو بے کل رکھتا ہے کہ یہ تو آخری حرف لکھ لینے کے بعد بھی اُسی طور، پوری قوت کے ساتھ بدستور جاری ہے۔ اور بلاشبہ یہی کیفیت قاری کی بھی ہو سکتی ہے۔

عنوان

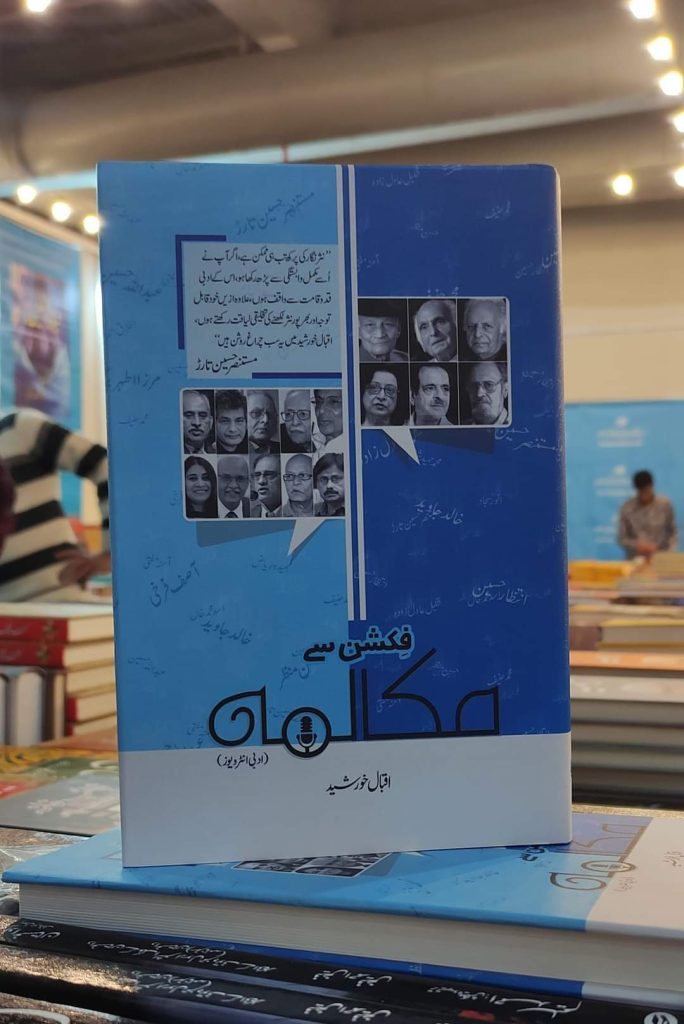

فکشن سے مکالمہ بہ ظاہر جتنا سامنے کا اور “عمومی استعاراتی” عنوان محسوس ہوتا ہے، دراصل کتاب پڑھنے کے دوران ہی احساس کی سطح پر اس کی ٹھیک نوعیت کھل کر سامنے آنے لگتی ہے۔ بہ ظاہر انٹرویوز ہیں لیکن کتاب ایک بات بہت شدت سے محسوس کراتی ہے کہ اس میں تو بین السطور اردو فکشن کی روایت اور اردو فکشن کی ایک تاریخ مستور ہے۔ اگر قاری نے وہ کچھ نہیں پڑھ رکھا جس کے سبب یہ انٹرویوز پیدا ہوئے، تو وہ اپنے اندر ایک خلا کے احساس کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فکشن سے مکالمے کا عنوان اپنی گہری معنویت آشکار کرتا ہے۔ یہ سب محض اسی سبب ممکن ہوا کہ اقبال خورشید کا اسلوب اس احساس اور اس معنویت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔

انٹرویو دینے سے گریز کرنا چاہیے

بعض اوقات انٹرویوز پڑھتے ہوئے یہ احساس جنم لیتا ہے کہ فلاں ادیب کو انٹرویو دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہ طور قاری ایسی کسی خواہش کو بے ہودہ کہا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قاری پر پڑنے والا تاثر خود اس کے اپنے ذہن کی وسعت اور علم کی گہرائی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ لیکن فکشن میں اپنے پسندیدہ ادیب کو اگر آپ نان فکشن میں انسانی صلاحیتوں اور تجربات کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے پائیں کہ کسی عام ان پڑھ شخص اور شان دار فکشن تخلیق کرنے والے کے درمیان کوئی فرق ہی نہ کیا جا سکے تو قاری کی مایوسی قابل جواز کہلائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر “مئی دادا” افسانے کی تکمیل میں ایک برس لگانے والے بے مثال افسانہ نویس اسد محمد خاں سے جب اقبال خورشید نے سوال کیا:”دو تین زندہ افسانے تخلیق کار کو امر کر دیتے ہیں، آپ کے معاملے میں کون سا راز تھا کہ قلم سے ایک کے بعد ایک شاہ کار نکلتے چلے گئے؟” تو انھوں نے جواب دیا:”یہ خدا کی عطا ہے جس پر تخلیق کار کو شکرگزار ہونا چاہیے، ڈینگیں نہیں ہانکنی چاہئیں۔ اس کامیابی میں میرا حصہ صرف محنت ہے۔” ٹھیک ہے کہ مستنصر حسین تارڑ جیسا فسوں ساز ہر کوئی نہیں ہوتا، جو گفتگو میں بھی فکشن کی مانند فسوں پھونک سکتا ہے، لیکن باسودے کی مریم، مئی داد، غصے کی نئی فصل، ترلوچھن اور نربدا جیسے افسانے لکھنے والے ادیب کا ذہن ایک انوکھے تخلیقی تجربے سے تو گزرا ہوگا۔ ذہن کی سطح پر تخلیق کار نے جن احساسات اور کیفیات کو سہا، ان کے ذریعے اُس انوکھیت کو کسی نہ کسی سطح پر لفظوں میں مجسم کیا ہی جا سکتا ہے، جس نے یکے بعد دیگرے شاہ کار افسانے جنمے۔

یونی کوڈ سے قبل کی دنیا جب رسم الخط کا خدشہ جنما

اچھی کتاب آپ کو تاریخ کے کچھ پہلوؤں جیسا لطف بھی دے سکتی ہے۔ کسی خاص وقت میں کسی خاص مسئلے پر پائی جانے والی تشویش اگر مرتب شکل میں سامنے ہو تو آئندہ اس جیسے مسائل سامنے آنے پر ہمارا شعور بہتر طور پر رد عمل ظاہر کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ فکشن سے اس مکالمے میں ایسے ہی ایک مسئلے پر پائی جانے والی تشویش کو دستاویزی شکل مل گئی ہے۔ یہ مسئلہ تھا اردو رسم الخط کا۔

یہ نئی صدی کے ابتدائی عشرے کی بات ہے جب سوشل میڈیا اور سیل فونز پر رابطے کے لیے رسم الخط کا مسئلہ درپیش ہوا۔ شروع میں ان پر اردو ٹائپنگ کی سہولت دستیاب نہیں تھی، لوگ رومن میں بات چیت کرنے لگے اور یہ سلسلہ اتنا عام اور پختہ ہو گیا کہ لوگوں نے مخصوص الفاظ کے لیے مخصوص تلفظ کا تعین کر لیا اور تیزی اور روانی کے ساتھ اس میں کمیونیکیٹ کرنے لگے۔ پاکستان اور ہندوستان ہی کیا، پوری دنیا میں بیٹھے یہاں کے لوگ اس “رسم الخط” سے جڑ گئے۔ یہ اس وقت کا ایک ایسا فنامنن تھا جو ڈیجیٹل سماجی رابطوں کے ذرائع سے ایک انقلاب کی صورت برآمد ہوا۔ اس صورت حال میں ادیبوں، اساتذہ اور عشاق کا اردو رسم الخط کی بقا کے لیے تشویش میں مبتلا ہونا فطری امر تھا۔ عام طور پر یہ گفتگو ہونے لگی کہ اب رسم الخط رومن پر منتقل ہو جائے گا جو نوجوانوں کے لیے سہل اور ان میں تو مقبول تھا لیکن معاشرے کے سنجیدہ طبقات کے لیے وہ کسی طور قابل قبول نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ رومن پر آ کر اردو کی روح مر جائے گی، اس میں سے چاشنی کا پرندہ اڑ جائے گا اور اب ناول اور شاعری رومن اردو میں لکھی جانے لگے گی اور کتابیں اسی طرح چھپیں گی۔ اگرچہ ٹیکنالوجی کی محدودیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی یہ تشویش اب ٹیکنالوجی نے خود کو اپ ڈیٹ کر کے ختم کر دی ہے اور اسی سوشل میڈیا پر اردو ٹائپنگ بالکل ویسے ہی عام ہو گئی ہے جیسے ابتدا میں رومن ہوئی تھی، تاہم اس پس منظر میں اقبال خورشید نے اردو ادب کے مشاہیر کے سامنے یہ سوال نما تشویش رکھی تھی اور جاننا چاہا تھا کہ آخر ہمارے یہ لیجنڈ اس سلگتے مسئلے پر کس طرح تسلی دیتے ہیں، کیوں کہ مسئلہ ایسا تھا کہ ہر کسی کو تسلی چاہیے تھی۔

اقبال خورشید نے جب فکشن کے فسوں گر انتظار حسین کے سامنے “محدود ہوتی اردو زبان” کے “رسم الخط کا مسئلہ” رکھا اور اردو ادیب کی شناخت کا مسئلہ اٹھایا تو انھوں نے منٹو کی مثال دی کہ بر صغیر میں ترقی پسند تحریک غالب تھی اور ترقی پسند ادیب دیگر زبانوں کے ادب کو کمانڈ کرتا تھا اور عام طور سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے معروف شخصیت فیض احمد فیض ہے۔ لیکن تقسیم کے بعد سب نے دیکھا کہ ہر جگہ منٹو کا چرچا ہوا، فیض ہی کیا، منٹو نے ہندوستان کے سب سے بڑے افسانہ نگار کرشن چندر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انتظار حسین کا کہنا تھا کہ مسئلہ رسم الخط کا نہیں، ادب کی جان کا ہے۔ جس ادب میں جان ہوگی اس کا اثر ہو کر رہے گا۔ اقبال خورشید نے حیران کن افسانے لکھنے والے اسد محمد خاں کے سامنے بھی یہ سوال رکھا اور “اردو رسم الخط کی موت کے اعلان” پر اظہار تشویش کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ تو محض کمیونیکیشن کا آسان ذریعہ ہے، اس سے اردو رسم الخط پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انھوں نے یہ کلید بھی بتائی کہ زبان کا فروغ تعلیمی نظام سے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اردو تلفظ پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے والے ادیب شکیل عادل زادہ کا نقطۂ نظر مختلف تھا۔ اقبال خورشید نے ان کے سامنے یہ تشویش رکھی کہ رسم الخط الگ ہو کر تو صرف بولی رہ جائے گی۔ شکیل عادل زادہ نے ایسا ہونے پر کچھ اظہار تشویش نہیں کیا کیوں کہ بہ قول ان کے انھوں نے ہندوستان میں اردو کے خاتمے کو دیکھا، بنگلادیش سے اردو کو دیس نکالا ملنے کا نظارا کیا، اور پاکستان میں بھی اردو سے بے اعتنائی دیکھی کہ مال دار ہوتے ہی لوگ انگریزی پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان کی باتوں سے اس معاملے میں تشویش کی بجائے تسلیم کا احساس ملتا ہے لیکن انھیں یہ بھی احساس رہا کہ اسکرپٹ ایسے نہیں مرتے، رسم الخط رومن ہو جانے کے ساتھ ساتھ رسمی اسکرپٹ بھی موجود رہے گا۔

اس کتاب میں محمد حمید شاہد کا انٹرویو بھی شامل ہے جو باقی انٹرویوز کے دور کے بہت بعد لیا گیا ہے اور جوابات جس مفصل، منظم اور گتھے ہوئے انداز میں دیے گئے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پر ٹائپنگ کے ذریعے لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے رسم الخط کا سوال کیا گیا تو انھوں نے وہی جواب دیا جو اس سلسلے کے شروع ہونے کے بعد سے دیا جانا چاہیے تھا، یعنی یہ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کا مسئلہ تھا، جیسے ہی ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ ہوئی مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ حمید شاہد نے کہا اردو اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی زبان بھی بن چکی ہے اور ان پیج کے بعد اب یونی کوڈ میں بھی لکھی جا رہی ہے یعنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اب اردو لکھنے کی سہولت سیل فون میں بھی میسر ہے، یعنی اب یہ زبان مستقبل کی زبان ہے۔

تخلیق اور تنقید کا نہ ختم ہونے والا جھگڑا

حمید شاہد نے “مٹی آدم کھاتی ہے” کے عنوان سے ایک خوب صورت ناول لکھا ہے جس میں انھوں نے تکنیک کا شان دار تجربہ کیا۔ تکنیک ایسی ہے کہ متن میں خود ایک نئی معنویت کے مماثل بن جاتی ہے۔ اس معنویت میں ایک عنصر کے طور پر روایت سے مکمل انحراف اور حتیٰ کہ اس سے بے زاری کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دل چسپ امر یہ ہے کہ حمید شاہد خود بھی ایک نقاد کے طور پر اچھی شہرت کے حامل ہیں لیکن تضاد یہ ہے کہ جس طرح وہ “تخلیق” میں ہیئت کی سطح پر روایت سے سخت بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں؛ ماجرا نگاری کو ایک مبہم یا دھوکا دینے والی اصطلاح سمجھتے ہوئے ناول کے لیے ماجرا سپاٹ نثر میں لکھ دینا ناکافی سمجھتے ہیں، اس کے برعکس، تنقید کے لیے وہ پوری شدت کے ساتھ متمنی ہیں کہ اسے اپنی “خود ساختہ خود مختاری” سے دست کش ہونا ہوگا۔ ان کی خواہش ہے کہ تنقید کی “ریاست” تخلیق کی باجگزار ہو، وہ جب جیسے چاہے اس ریاست میں عمل دخل کرے۔ تخلیق کی برتری اور تخلیق کی مرکزیت کی جو فکری روایت اس خطے میں چلی آ رہی ہے، اس سے انحراف کا تصور بھی کرنا تاحال حمید شاہد سمیت بیش تر اردو تخلیق کاروں کے لیے محال ہے۔ اس رویے کو جغرافیے کی صورت حال میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہندوستان نے تو اپنے علاقوں کو ریاستی حیثیت دے دی ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ خیال ہی سوہان روح بنا ہوا ہے جہاں وفاق کی جبری مرکزیت علاقوں کو کم سے کم اختیارات کے ساتھ صوبوں کی شکل میں محکوم کی مانند رکھے ہوئے ہے۔ شاید اردو ادب کی دنیا میں تنقید کو ایک الگ ڈسکورس کے طور پر قبول کرنے میں مزید کئی عشرے درکار ہوں۔ یہ ایک نہایت عجیب ذہنی رویہ ہے کہ دوسرا اگر زیر نگیں/باجگزار/تابعدار نہیں ہے تو وہ فکری انتشار کا شکار ہے۔ ایسا ذہن من پسند روایت کے تسلسل کے امکانات ہی نہیں اسباب بھی ڈھونڈتا رہتا ہے، جو “دوسرے” کے لیے ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔

تعین قدر کیا ہے؟

اردو تخلیق کاروں کی جانب سے تخلیق کے تعین قدر کا تقاضا دراصل تنقید کو ایک اور “ریاست” میں مداخلت کی دعوت دینا ہے۔ یہ مساوات ایسی ہے: تخلیق-قاری-تعین قدر۔ اس میں نقاد کی موجودی کا جواز ہی نہیں ہے۔ یہ قاری ہے جو تخلیق کو پڑھ کر اسے معتبر بناتا ہے، اسے قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ اگر آپ کی تخلیق عام قاری خرید کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نقاد آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا ذمہ دار نقاد ہے۔ مابعد جدید تنقید کے لیے کسی تخلیق کا تعین قدر اس تخلیق میں مداخلت کی طرح ہے۔ تخلیق کار چاہتے ہیں کہ تنقید یہ مداخلت کرے اور تخلیق کی “اچھائیوں” کا اعلان کرے۔ تنقید جب مداخلت کر کے ان کا من پسند اعلان کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو یہ تنقید کی خامیوں اور نا رسائیوں کو نشان زد کرنے لگتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو خود تنقید کے اپنے دائرے کا ہے، جو تنقید نے اپنے ساتھ خود کرنا ہے۔ ابھی وہ تنقید کو اپنی “ریاست” میں مداخلت کی دعوت دے رہے تھے اور ابھی وہ خود تنقید کی “ریاست” میں مداخلت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ عجیب رویہ ہے جو ہم کئی عشروں سے اردو ادب کی دنیا میں پنپتا دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح تنقید ایک ڈسکورس ہے، اسی طرح ناول بھی ایک ڈسکورس ہے اور یہی وہ مشترک سطح ہے جہاں دونوں باہم ملتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر اندا ہوتے ہیں۔

حسن منظر کا ایک حوالہ نفرت سے متعلق

مسبتنصر حسین تارڑ کے مطابق اقبال خورشید نے نہ صرف ان ادیبوں کو مکمل وابستگی سے پڑھا ہے، ان کے ادبی قد و قامت سے واقف ہیں بلکہ خود بھی بھرپور نثر لکھنے کی تخلیقی لیاقت رکھتے ہیں۔ چناں چہ وہ اپنے اسلوب سے ان ادیبوں کا تعارف ان ہی کے مختلف تخلیقی حوالوں کے تناظر میں اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طلسماتی فضا بن جاتی ہے۔ جیسا کہ وہ انتظار حسین کو ایک فسوں گر اور چلتا پھرتا اساطیری کردار بتاتے ہیں، اور اداس نسلیں کے خالق کو ایک دبدبے والے لیکن غیر اداس اور زندہ دل نثر نگار کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور تارڑ کی بابت اقبال خورشید کے تخلیقی احساسات کی تو بات ہی کیا کی جائے، مگر کبھی کبھی آپ ادیب کا ایک ایسا حوالہ پیش کرتے ہیں جو خیالات کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بات ہے جملوں کی بُنت میں نیا پن پیدا کرنے والے ادیب حسن منظر کی۔ اقبال نے رہائی افسانے کا یہ ابتدائیہ پیش کیا ہے:”زندگی میں کوئی چیز اگر نفرت کیے جانے کے لائق ہے، تو وہ نفرت ہے۔” یہ تعارفی آغاز چونکا دیتا ہے اور سوچ مخالف سمت میں چلی جاتی ہے کہ نفرت کا خاتمہ اسے پوری طرح نظر انداز کر دینے میں ہے لیکن اگر زندگی میں نفرت کو اس قدر بھی زندہ رکھا جائے کہ امکانی طور پر صرف اُسی سے نفرت روا ہو تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ بیج بوتے ہیں اور پھر اسے پانی دیتے دیتے درخت بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہی حسن منظر ہیں جنھوں نے برسوں پہلے اس انٹرویو میں اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ وہ امریکا کا اٹوٹ انگ ہے۔ اس بات کو آج سے قبل اتنا بہتر طور پر شاید نہ سمجھا جا سکتا تھا جتنا آج حالیہ حماس اسرائیل جنگ کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ انھوں نے کہا تھا کہ جب تک عرب اٹوٹ انگ والی بات کو سمجھے گا نہیں تب تک وہ امریکی جانب داری کی دہائی دیتا رہے گا۔

علامتی افسانہ، کرکٹ، اردو زبان، نسیم حجازی اور دیگر باتیں

انتظار حسین نے کہا کہ تجریدی اور علامتی افسانہ ایک روایت تھی، پاکستان میں مارشل لا کے تحت اظہار پر پابندی کی وجہ سے پیدا ہونے والا رجحان نہیں تھا کیوں کہ اس وقت ہندوستان میں بھی تجریدی اور علامتی افسانے لکھے جانے لگے تھے اور وہاں بلراج مین را اور سریندر پرکاش سامنے آئے۔

عبداللہ حسین کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگ کاہل ہیں، غیر تخلیقی ہیں۔ ہمیں کرکٹ دیکھتے ہوئے پچاس سال ہو گئے، اس عرصے میں پاکستان زندہ باد کے علاوہ کوئی نعرہ ایجاد نہ کر سکتے۔ دوسرے ملکوں میں فٹ بال کے لیے کیسے کیسے گانے لکھے گئے اور نعرے بنائے گئے۔

مستنصر حسین تارڑ جیسے فکشن نگار نے یہ کہہ کر حیران کیا کہ اردو زبان میں بڑے ناول کی سکت ہی نہیں ہے۔ یہ احساس انھیں اس وقت ہوا جب وہ ناول اے غزال شب کے کچھ حصوں کا انگریزی ترجمہ کرنے لگے۔ انھیِں اندازہ ہوا کہ اردو زبان میں وہ ایکسپریشنز نہیں ہیں جو انگریزی میں ہیں۔

اسد محمد خاں نے نسیم حجازی کے نفرت انگیز جاگیردارانہ رویے کا تذکرہ کیا۔ جب پی ٹی وی آمد کے موقع پر تین مختلف ملازمین سے انھوں نے اشاروں کے ذریعے کام کروائے۔ ایک نے شیروانی کے بٹن بند کیے، ایک بوڑھے نے انھیں جوتے پہنائے اور ایک ملازم نے بوٹ صاف کیے۔

انکا، اقابلا اور امبر بیل جیسے ڈائجسٹ کے مقبول ترین سلسلوں کے بارے میں شکیل عادل زادہ نے بتایا کہ کس طرح انوار صدیقی نے یہ سب اپنے نام سے کتابی صورت میں چھپوا کر سارا کریڈٹ اور پیسے لے لیے۔ شیخ ایاز کا اردو ترجمہ کرنے والی فہمیدہ ریاض نے پاکستان بننے کے تناظر میں سندھ صوبے کی مظلومیت کو بڑے شہروں پر غالب آنے والے ہندوستانیوں کی آمد سے تعبیر کیا۔

ناول غلام باغ کے خالق مرزا اطہر بیگ ایک اہم نکتہ بیان کیا۔ اس ناول کو ہر سطح کے قارئین نے پسند کیا لیکن یہ ادیب ہی تھے جنھوں نے اسے ہڑھنے میں دقت کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا بہ طور قاری ہمارے ادیب سنگین ادبی بد دیانتی کر رہے ہیں۔ مگر میری رائے میں یہ معاملہ بد دیانتی سے زیادہ اہلیت اور قابلیت کا ہے۔ یہ وہ ادیب ہیں جو ماجرائی بیانیہ لکھ رہے ہیں اور سپاٹ نثر کے علاوہ کوئی اور نثر پڑھنے کی ان کے دماغ میں صلاحیت نہیں ہے۔

مرزا اطہر بیگ نے کہا “جو بھی موضوع میرے سامنے آتا ہے، وہ خود اپنی ساخت اور ہئیت کا انتخاب کرتا ہے۔” دراصل نہ صرف غلام باغ بلکہ ان کے طویل افسانے “بے افسانہ” میں بھی وہ نثر کے بنیادی کلیے توڑتے نظر آتے ہیں جو ان سے قبل کسی نے نہیں کیا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اس کتاب میں دیگر ادیب بھی اپنے انٹرویوز میں یہی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، عام طور سے بھی جس ادیب سے یہ سوال ہوتا ہے اس کا جواب یہی ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ اگر کہانی، خیال یا موضوع ہی ہئیت لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ سب کے ہاں ایک کیوں نہیں ہوتا۔ ہئیت خود ایک ڈسکورس کی طرح ہے جسے پوری چالاکی سے، سوچ سمجھ کر تشکیل دیا جاتا ہے۔ ہئیت کہانی سازی کی طرح ذہن کی ایک الگ تخلیقی سرگرمی ہے، یہی وجہ ہے کہ دو الگ ادیب ایک ہی آئیڈیا کو مختلف ہئیتوں کے ساتھ برتتے ہیں۔ سپاٹ نثر لکھنے والا سپاٹ نثر ہی لکھتا جاتا ہے چاہے اس کے پاس کوئی بھی آئیڈیا آ جائے۔ دل چسپ یہ بھی ہے کہ یہی مرزا اطہر بیگ آگے جا کر ایک سوال کے جواب میں یہ اہم نکتہ بیان کرتے ہیں: “ہمارے ہاں ناول کی تنقید نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی بڑا نام نظر نہیں آتا جو ناول کے تخلیقی ڈسکورس پر کام کر رہا ہو۔ جب کہ یورپ میں ناول کی تنقید ان کے فلسفیانہ نظام سے جنم لے رہی ہے۔”

خوشیوں کا باغ جیسا روایت شکن تجریدی ناول لکھنے والے کہانی نویس انور سجاد کے انٹرویو سے مایوسی ہوئی۔ ایسا دکھائی ہی نہیں دیا کہ یہ وہی اقبال خورشید ہے جو ایک بڑے ادیب کے سامنے بیٹھ کر اس کے فکشن سے متعلق یکے بعد دیگرے ایسے سوال کرتا چلا جاتا ہے کہ خود ایک فکشن جم لینے لگتی ہے اور جس سے اس کتاب کا عنوان بھی نکلا ہے۔

“آ کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز” کے مصنف محمد حنیف نے کتاب اور قاری کے حوالے سے ایک ایسی بات کہی جو میں نے اس سے قبل کسی ادیب کے تجربے کا حصہ بنتے نہیں دیکھی۔ وجہ شاید یہ ہے کہ محمد حنیف نے انگریزی میں لکھا اور مغرب میں براہ راست پڑھے گئے۔ انھوں نے لکھا ” مغرب میں بھی مختلف طرح کے قاری ہیں۔ برطانوی اور طرح سے پڑھتے ہیں وہ اس کو ناول کے طور پر لیتے ہیں۔ امریکی اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کولڈ وار کا ذکر ہے۔ جرمنی میں ایسی باتوں پر ہنستے ہیں جن پر میں حیران ہوتا ہوں کہ کمال ہے، ان باتوں پر بھی ہنسا جا سکتا ہے۔”

“باؤ وارث” کا کردار تخلیق کرنے والے افسانہ نگار اخلاق احمد اگرچہ سیدھی کہانی لکھتے ہیں لیکن یہ وہ آخری افسانہ نویس ہیں جو نہ صرف دنیا بھر کے اچھے فکشن کی تلاش میں رہتے ہیں بلکہ خود اس سے اچھا افسانہ لکھنے کا فن بھی مستقل طور پر سیکھتے رہتے ہیں۔ انھوں نے نقادوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا ہے جو میری نگاہ میں “نازک” نوعیت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا نقاد میری سوچ کا کوئی در کھول سکتا ہے؟ اگر ہاں تو خوش آمدید، ورنہ نہ تو مجھے اپنی، نہ کسی اور کی تحریر کا پوسٹ مارٹم درکار ہے۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیا اردو میں کوئی نقاد ایسا ہے جو ایک افسانہ نگار یا ناول نگار کی سوچ کا کوئی در کھول سکے؟

پاپولر فکشن کا قضیہ

مستنصر حسین تارڑ پاپولر اور سنجیدہ ادب دونوں دائروں سے وابستہ ادیب ہیں۔ اگر انھوں نے پیار کا پہلا شہر جیسا مقبول پاپولر ناول لکھا ہے تو بہاؤ جیسا سنجیدہ اور خالص ادبی ناول بھی تحریر کیا ہے جو اردو ادب کے نمایاں ناولوں میں سے ایک ہے۔ تارڑ کمرشل رائٹرز سے متعلق کہتے ہیں کہ ہم ان کا ٹھٹھا نہیں اڑا سکتے، ان میں کوئی نہ کوئی جوہر ہوتا ہے، بس ایک فرق ہے کہ وہ تخصیص نہیں کر سکتے کہ کتنا کہنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ تارڑ نے خاص طور پر رضیہ بٹ کا ذکر کیا اور تعریف کی۔ کمرشل ادب کے حوالے سے تارڑ نے یہ بھی کھل کر اظہار کیا کہ زندہ رہنے والے ادب کے پیرامیٹرز الگ ہیں، کمرشل ادب باقی نہیں رہتا۔ امریکا میں بھی جو بیسٹ سیلرز ہیں وہ بڑے ادیب نہیں ہیں۔ سڈنی شیلڈن نے بہت اچھا لکھا لیکن وہ بڑا ادیب نہیں ہے۔ بیسٹ سیلرز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بڑے ادیب ہیں۔ لیکن ایک بڑا ادیب بھی بیسٹ سیلر ہو سکتا ہے، کرشن چندر، منٹو، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین اور اشفاق احمد بیسٹ سیلرز بھی ہیں۔ لیکن تارڑ نے یہ بھی کہا کہ جس کتاب کے سرورق پر پڑے پڑے گرد جم جائے، جسے کوئی نہ پڑھے اُس کا کیا حاصل؟ الوہیت کی بنیاد پر کمرشل ناولوں کے ٹرینڈ کو انھوں نے عارضی قرار دیا اور کہا اس کا اثر کچھ عرصہ رہے گا پھر ختم ہو جائے گا۔

ممتاز ڈراما رائٹر اسد محمد خاں نے کہا اگر کسی کو ہیری پوٹر پڑھ کر تحریک ہوتی ہے تو میں اسے روکنا نہیں چاہوں گا کیوں کہ ہر آدمی کا اکتساب کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہاں کلاسیکی ادب پڑھنے کا مشورہ ضرور دوں گا کیوں کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ انھوں نے کہا اردو اور انگریزی کا بہت سارا پاپولر اور سنسنی خیز ادب پڑھنے کے بعد جب میں سنجیدہ ادب کی جانب آیا تو دنیا کے سنجیدہ رائٹرز کے ہاں علم و دانش اور کہانی نظر آئی۔

سب رنگ مدیر شکیل عادل زادہ نے کہا ادب اور غیر ادب میں بنیادی فرق اظہار کا ہے، یعنی آپ اظہار کس پختگی سے کر رہے ہیں، ایکسپریشن آپ کا کیسا ہے، لیکن عام آدمی بس دل چسپ لگنے پر ہی پڑھتا ہے ادب اس کا مسئلہ نہیں۔ ہاں دل چسپی سے مراد چھچھورا پن نہیں ہے۔

مرزا اطہر بیگ نے کہا کہ اگر ناول میں تجربات نہیں تو یہ پاپولر ناول تو ہو سکتا ہے ادبی نہیں، تجربہ ناول کی فطرت میں شامل ہے۔ انھوں نے پاپولر صنف کو بھی قابل احترام قرار دیا اور کہا جم کر پڑھیں، پاپولر اور تھرلر بھی پڑھیں، ہاں یہ یاد رکھیں کہ پاپولر ناولوں میں بھی معیارات کا بہت فرق ملتا ہے۔ اخلاق احمد نے نشان دہی کی کہ کہیں کہیں تو ادب عالیہ اور پاپولر لٹریچر میں فرق کرنا دشوار ہوجاتا ہے جیسا کہ جیک لنڈن، سمرسٹ ماہم۔ سنجیدہ تخلیق کاروں کو اس طرح کا پاپولر لٹریچر ضرور پڑھنا چاہیے۔ آمنہ مفتی نے ٹی وی ڈرامے بھی لکھے اور سنجیدہ ادب بھی لکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین ڈائجسٹ میں لکھنے والی خواتین کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، یہ شرم ناک ہے۔

رفیع اللہ میاں گزشتہ 20 برسوں سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، ان دنوں اے آر وائی نیوز سے بہ طور سینئر صحافی منسلک ہیں۔